更新日[ 2025/12/27 ]

転職から内定までの期間は平均何ヶ月?短縮するためのポイントとは

転職活動には、一体どれくらいの期間がかかるものなのでしょうか?

初めて転職を考える方はもちろん、転職経験がある方にとっても、活動期間の目安は気になるところだと思います。

この記事では、平均3ヶ月とされる転職活動期間の実態と内訳、年代別の傾向、各ステップのスケジュールの目安、そして期間を短縮するコツについて、転職支援のプロが詳しく解説します。

転職活動のスケジューリング、しっかり考えられていますか?

- 転職活動が長期化する人の傾向って?

- 年代によって転職活動にかかる時間が違うと聞いたけど本当?

- 来年4月入社希望だけど・・・もしかしてもう出遅れてる?

目次

- 約半数が3ヶ月以内に転職活動を終えている

- 年代別・状況別の転職活動期間の違い

- 20代:前半と後半で活動期間に違いあり

- 30代:20代より転職活動期間が長期化

- 40代:短期と長期の二極化が目立つ

- 次の転職先に入社するまでの期間の目安

- 効果的な転職スケジュールの立て方

- 活動前の準備期間:1週間

- 活動開始:1~2週間

- 応募~面接:2~3週間

- 選考~内定:2週間~1ヶ月

- 短期間で転職活動に成功した人の体験談

- 初回面談から1ヵ月半で、第一志望企業からの内定を獲得したAさんのケース

- 多忙な40代でもスピード内定を得られたBさんのケース

- 転職活動期間を短縮する5つのコツ

- 1.徹底した事前準備

- 2.効率的な求人情報収集

- 3.応募管理の徹底

- 4.面接対策の効率化

- 5.転職エージェントの戦略的活用

- 転職活動が長期化する原因と対策

- 転職活動が長期化する主な原因

- 定期的な見直しで長期化を防ぐ

- プロのサポートで効率的な転職を実現

約半数が3ヶ月以内に転職活動を終えている

転職活動にかかる平均期間は、一般的に3ヶ月と言われています。

では、実際の転職者が一連の転職活動にかけた期間について、具体的なデータを見ていきましょう。

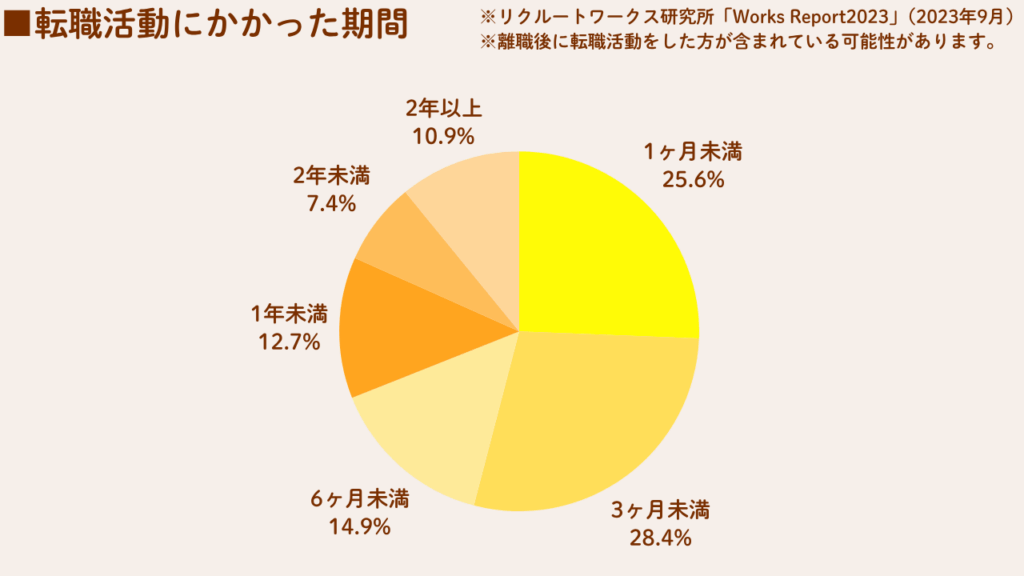

リクルートワークス研究所の「全国就業実態パネル調査」によれば、転職活動を始めた人の約半数が3ヶ月未満で準備~内定に至るプロセスを完了しています。また、6ヶ月未満で転職活動を終えた人が全体の約7割にのぼることもわかります。

「転職活動にはどれくらいの期間をかけるべきか?」と悩んでいる方は、まずは3ヶ月、長くても6ヶ月以内を目安に、スケジュールを立ててみるとよいでしょう。

ただし、全体の約3割の人が6ヶ月以上かかっている点に注意が必要です。転職活動にかかる期間は、個人の希望や状況によって異なります。場合によっては中期~長期化する可能性もあらかじめ考慮しておきましょう。

<参考記事>

働きながらの転職活動は可能?成功のコツと効率的な進め方を解説

年代別・状況別の転職活動期間の違い

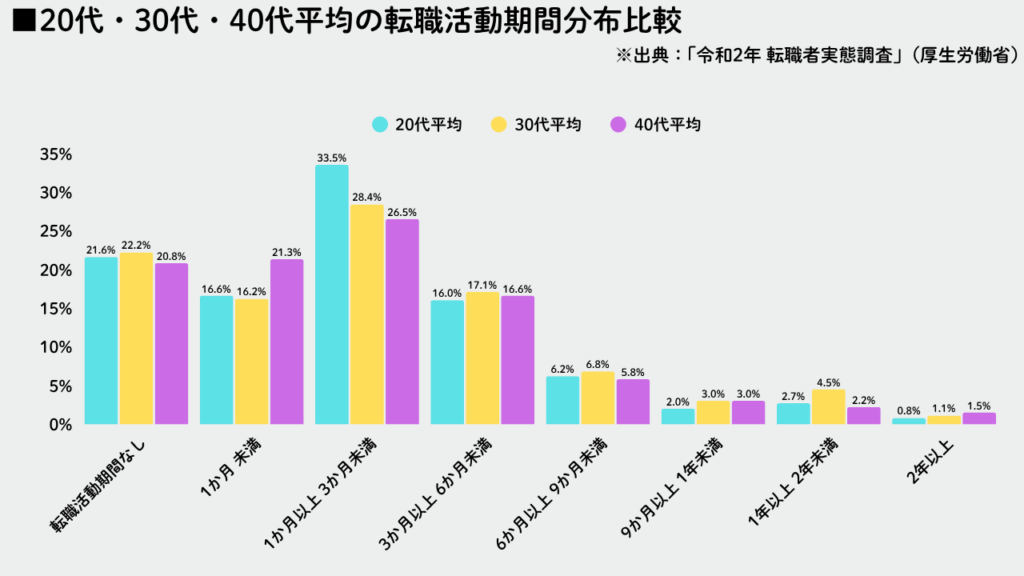

転職活動の期間は、年齢によっても違うことが厚生労働省の「転職者実態調査(令和2年)」で明らかになっています。

ここでは、調査結果をもとに、20代・30代・40代の年代別・状況別の転職活動期間について見ていきましょう。

※出典:「令和2年 転職者実態調査」(厚生労働省)

雇用の構造に関する実態調査 / 転職者実態調査 / 令和2年 報告書 統計表 個人調査

20代:前半と後半で活動期間に違いあり

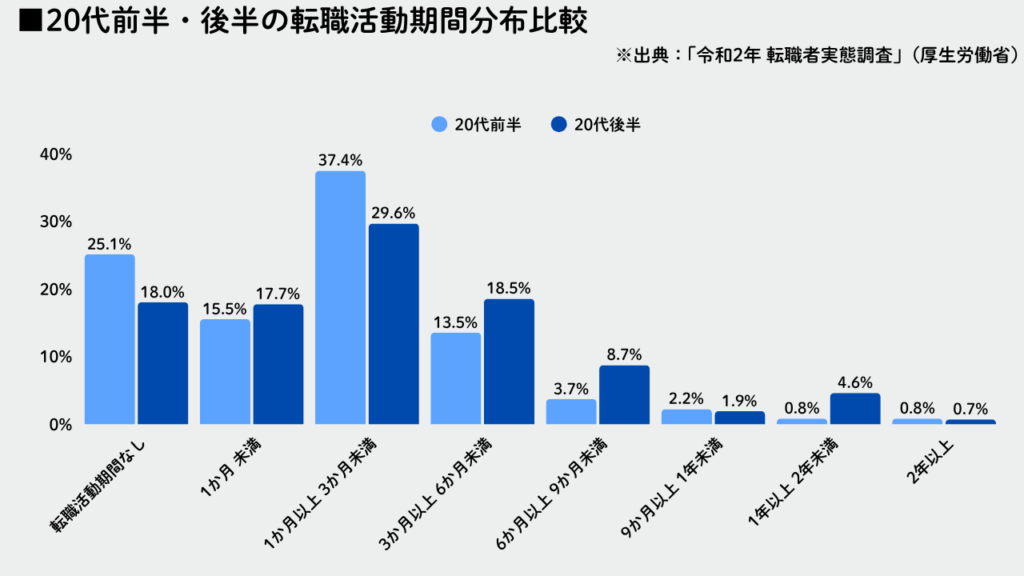

20代の転職活動期間の平均は、20代前半が2.3ヶ月、20代後半が3.4ヶ月となっています。

グラフは、20代前半と後半の転職活動期間を比較したものです。それぞれの傾向を解説します。

※出典:「令和2年 転職者実態調査」(厚生労働省)

雇用の構造に関する実態調査 / 転職者実態調査 / 令和2年 報告書 統計表 個人調査

20代前半は、転職活動を開始してから0〜3ヶ月未満で転職先が決まる方が、実に78%を占めており、「短期決戦型」の転職が主流となっていることがわかります。

理由として、転職市場において20代前半の若手人材の採用ニーズが高まっていることがあげられます。実際、ポテンシャル採用や第二新卒採用を積極的に行う企業は多く、求人数も豊富です。

この恵まれた転職環境が、短期間での転職成功を後押ししていると言えるでしょう。

一方、20代後半は、20代前半と比較して3ヶ月以上の比率が明らかに高くなっており、転職活動期間は「中期型」の傾向が見て取れます。

背景には、職務経験を活かした転職やキャリアアップへの意識が強くなることがあります。そのため、転職先候補の見極めや確認、マッチングに時間がかかっている可能性が高いと考えられます。

20代後半は求める条件(年収・仕事内容)が具体的になるだけでなく、企業側もポテンシャル採用から即戦力採用へとシフトし、選考プロセスが複雑化するため、結果として内定までに時間がかかるケースが増えているのが実情です。

<20代で転職エージェントを利用される方の状況>

20代後半から30代に入る年代は、結婚・出産・育児といった大きなライフイベントを経験する方が増える時期です。それに伴い、転職先を検討する際には、自分一人の希望や都合だけでは決められない要素が増えてきます。

例えば、

「パートナーの勤務地を考慮したい」

「子育てと両立できる働き方がしたい」

「将来の教育費を見据えて年収を上げたい」

などです。

そのため、ライフステージの変化をきっかけに転職を考え、転職エージェントを利用される方の多くは、納得のいく転職先と出会えるまでより慎重に時間をかけて活動する傾向にあります。

30代:20代より転職活動期間が長期化

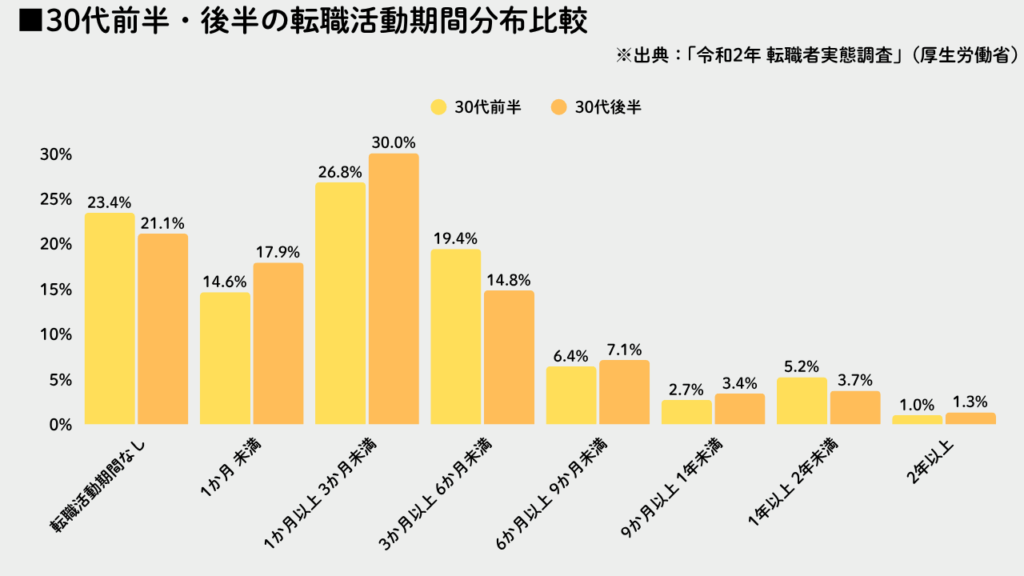

30代の転職活動期間の平均は、30代前半が3.5ヶ月、30代後半が3.3ヶ月となっています。

グラフは、30代前半と後半の転職活動期間を比較したものです。それぞれの傾向を解説します。

※出典:「令和2年 転職者実態調査」(厚生労働省)

雇用の構造に関する実態調査 / 転職者実態調査 / 令和2年 報告書 統計表 個人調査

30代の転職活動は、上記のデータが示す通り、いずれも「中期型」が中心です。

20代に比べて活動期間が長くなる傾向が見られますが、30代前半と後半で大きな差はありません。

この年代は職務経験や専門性が高まる時期であり、キャリアアップを目的とした転職が増えるため、給与・待遇・ポジションなどの条件を厳選する傾向が強くなります。これが、活動期間が20代より長期化しやすい要因の1つです。

また、30代の多くは職場で主力として活躍しているため、日々の業務が忙しく、在職中に転職活動を進める時間の確保や調整が難しいケースも少なくありません。こうした状況も、活動期間が中期化する背景にあると考えられます。

総じて、30代の転職活動は現職に支障をきたさないよう配慮しつつ、計画的かつ効率的に活動を進めることが求められるでしょう。

<参考記事>

30代の転職は何を重要視するべき?求められるスキルや注意点を解説

40代:短期と長期の二極化が目立つ

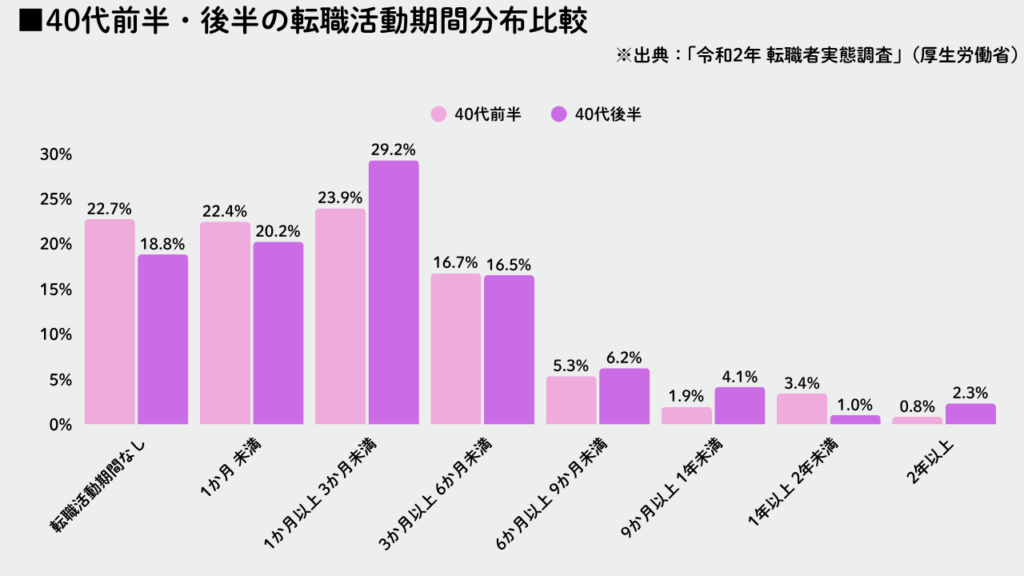

40代の転職活動期間の平均は、40代前半が2.9ヶ月、40代後半が3.3ヶ月となっています。

グラフは、40代前半と後半の転職活動期間を比較したものです。それぞれの傾向を解説します。

※出典:「令和2年 転職者実態調査」(厚生労働省)

雇用の構造に関する実態調査 / 転職者実態調査 / 令和2年 報告書 統計表 個人調査

40代の転職活動期間は、「短期型」「長期型」の二極化傾向が見られます。

この年代は経験値やスキルが明確です。そのため、企業側から即戦力としてスカウトされやすい層や、条件にこだわらず早期に決断する層がいる一方で、逆に条件を厳選し時間をかけて転職活動を進める層も存在します。

こうした背景から、「即決派」と「慎重派」に分かれる傾向が強まっていると考えられます。

「短期型」の特徴としては、経験やスキルが評価されやすく、企業からのスカウトや紹介による転職機会も多いため、転職市場で比較的動きやすい層と言えるでしょう。

一方で長期型となる方の傾向としては、キャリアの完成度が高まる年代であり、即戦力人材としては申し分ありませんが、管理職や専門職など転職市場でのポジションが限定されやすいという一面があります。限られた機会だからこそ、待遇の見極めや条件交渉をより慎重に進めたいという意識が強くなり、結果として選考にも時間がかかることになります。

また、任されるポジションの空き待ちが発生しやすいことも、活動期間が長期化する要因と言えます。

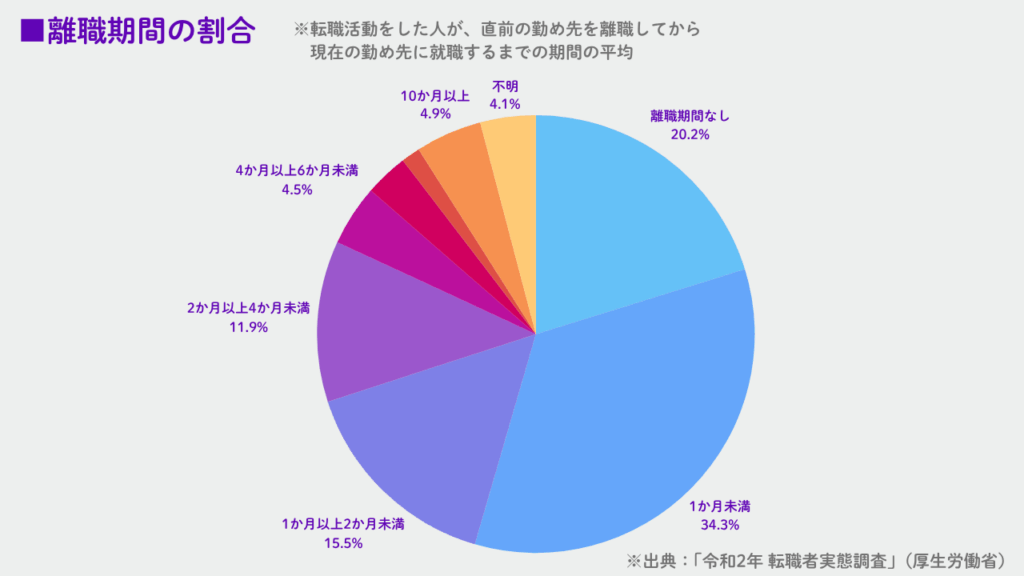

次の転職先に入社するまでの期間の目安

転職活動の期間にだけ目が行きがちですが、転職先が決まった後の「退職~入社までの期間」も忘れてはならないポイントです。

ここでは、転職活動をした人が、「直前の勤め先を離職してから現在の勤め先に就職するまでの平均期間」に関する調査結果を紹介します。

※出典:「令和2年 転職者実態調査」(厚生労働省)

雇用の構造に関する実態調査 / 転職者実態調査 / 令和2年 報告書 統計表 個人調査

この調査結果では、離職期間1ヶ月未満(離職期間なしを含む)が54.5%と半数以上を占めており、多くの転職者がブランクを最小限に抑え、新たな職場でのスタートを迅速に切っていることがわかります。

ただし、転職先から内定を得たとしても、すぐに入社できるとは限りません。実際、25%の方は2か月以上の離職期間が発生しています。

転職活動の期間が短期・中期・長期のいずれの場合であっても、一定のブランクが発生する可能性はあります。収入が途絶える期間に備え、生活資金は多めに確保しておくと安心です。

転職活動の計画を立てる際は、「退職~入社までの期間」も考慮して、余裕をもったスケジューリングを心がけましょう。

効果的な転職スケジュールの立て方

ここまで転職活動にかかる期間について、転職者の実態を知る調査データや年代別の傾向について解説してきました。全体的なイメージはつかめたでしょうか?

すでにお伝えした通り、転職活動の平均期間は凡そ3ヶ月です。短期型であれば1ヶ月程度で内定に至るケースもありますが、活動期間中には予期せぬリスクや状況の変化が生じる可能性もあるため、余裕をもったスケジュールを立てることが大切です。

活動開始時期としては、希望する入社時期から逆算して3~6ヶ月前を設定するのがベストと言えます。

ここからはもう少し詳しく、転職活動の各ステップについて、目安となる期間と注意すべきポイントを見ていきましょう。

<参考記事>

転職活動は何から始めるべき?全体の流れと事前準備、やることリストを徹底解説

活動前の準備期間:1週間

事前準備は、転職活動の成否を左右すると言っても過言ではありません。まずは1週間ほどの準備期間をスケジューリングしましょう。この期間は、自己分析によって「転職の軸」を明確にすることが重要です。

「なぜ転職したいのか」「どの業界・職種を希望するのか」「転職で何を実現したいのか」「譲れない条件(年収・勤務地・働き方など)」を具体的に書き出し、優先順位を整理しましょう。併せて、これまでの職務経験やスキルなどのキャリアを棚卸しし、自分の強みを客観的に把握することも大切です。

転職の理由や目的、譲れない条件、キャリアの強みなど、転職軸を定めることは、転職活動の方向性を決める重要なプロセスです。軸がしっかりあれば、各ステップでの判断や意思決定がスムーズになり、活動期間の長期化を防ぐことにもつながります。

自己分析シートなどのツールを活用しながら、丁寧に取り組みましょう。

<参考記事>

転職時の自己分析のやり方は?自己分析シートの活用方法を解説

転職活動の方向性が定まったら、次に進め方を検討します。

主な方法には、転職サイトの活用、転職エージェントの利用、リファラル採用(募集企業側で働く社員による紹介)、企業への直接応募などがあります。

それぞれにメリットと注意点があります。

転職サイトは選択肢が豊富な一方で情報過多になりやすく、エージェントは非公開求人の紹介や一人ひとりに寄り添った転職サポートが魅力ですが、担当者との相性も重要です。リファラルは紹介者との関係性に配慮が必要ですし、直接応募はすべての調整を自分で行う必要があります。

これらの特徴を比較検討し、自分の転職軸と照らし合わせながら最適な方法を選ぶことで、効率的かつ納得のいく転職活動が可能になります。

<参考記事>

転職の軸とは?|面接での回答例文や練り上げるためのステップを紹介

活動開始:1~2週間

本格的に転職活動を開始するこのステップは、1~2週間を目安にスケジューリングしましょう。

ここで最初に取り組むのは「職務経歴書」の作成です。

職務経歴書は、あらゆる選考場面で応募者を評価・判断する重要な資料となるため、これまでのキャリアや自分の強みが的確に伝わるようしっかり作り込むことが必要です。

作成のポイントは、まず経験業務やスキルを簡潔にわかりやすく記載することが基本です。

併せて、携わった仕事のエピソード紹介や成果・実績を数字で示すなど、アピールポイントに具体性と説得力を持たせることが鍵となります。こうした工夫によって、自分の強みや価値を効果的に伝えることができ、結果として書類選考の通過率が高まり、転職活動の期間短縮にもつながります。

<参考記事>

職務経歴書のダメな例10選|作成時の心得、正しい書き方とは

また、転職サイトや転職エージェントへの登録も早めに行いましょう。

特に、転職サポートのプロである転職エージェントへの相談は有効です。面談では、あなたの職務経歴や転職の軸、仕事観、人生観、性格までを丁寧に把握したうえで、キャリアの棚卸しや希望条件の整理、職務経歴書の作成アドバイスなど、具体的なサポートを受けられます。さらに、あなたに合った求人や非公開求人も紹介してもらえるため、転職活動を効率的に進めることが可能になります。

転職エージェントによるサポートは、多くの転職者に利用されている信頼性の高いサービスですので、早期に登録し、活用することをおすすめします。

応募~面接:2~3週間

転職軸や希望条件に合った求人情報を見つけ、応募~面接へと進めていくステップです。期間は2~3週間を目安にスケジューリングしましょう。

まず応募は、1社ずつ進める方法は時間も労力もかかるため、複数企業へ同時に応募し、選考を並行して進めるのが基本です。

書類選考を通過するポイントは、応募書類の質です。

履歴書では基本情報と志望動機を端的にまとめ、職務経歴書ではこれまでの業務内容や成果を具体的に記載しましょう。自分の強みやスキルを採用担当者に的確にアピールすることが、書類選考の通過率を高める鍵となります。

面接日程は、在職中の場合は現職の業務と調整しながら、企業と柔軟に調整を行いましょう。オンライン面接の活用も有効です。

ただし、応募数が多すぎると、面接対策が不十分になったり、体調を崩す原因にもなるため、志望度の高い企業の優先順位を明確にし、無理のないスケジュール管理を心がけましょう。

面接に向けては、業界研究や企業理解のための情報収集も欠かせません。

応募企業の事業内容や社風、直近のニュースなどを把握しておくと、面接での受け答えに説得力が増します。

職務経験や実績は具体的なエピソードや数値を交えて説明できるよう準備し、模擬面接などで伝える練習をしておくと安心です。

選考~内定:2週間~1ヶ月

選考から内定獲得までのステップは、2週間~1ヶ月程度を目安にスケジューリングしましょう。前段階のステップよりも期間に幅を持たせている理由は、企業によって面接の回数(1次~最終)が異なるためです。一般的な面接回数としては、2〜3回行われるケースが多く見られます。

面接を経て内定を獲得した場合は、企業から送付される内定通知書に記載された労働条件、給与、勤務開始日などを慎重に確認しましょう。企業が指定する期日までに内定承諾の意思表示を行います。複数の内定を得た場合は、辞退する企業にも速やかに連絡を入れてその旨を伝えるなど、誠意を持って対応することが大切です。

退職の意思を伝えるタイミングは、一般的に1ヶ月前が目安とされていますが、各社の就業規則によって異なる場合があるため、転職活動の早い段階で確認しておくことが望ましいです。退職が決まったら、後任者への業務引き継ぎや退職に伴う各種手続きを丁寧に計画的に進めることが、円満退社と新しい会社でのスムーズなスタートにつながります。

特に注意すべきなのは、退職交渉や引き継ぎが計画通りに進まないケースです。その結果、退職日の延期や、転職先の入社日を変更する事態が発生することがあります。こうした事態は、内定取り消しのリスクにつながる可能性も否定できません。これを避けるためにも、事前の準備とスケジュール管理を徹底しましょう。

短期間で転職活動に成功した人の体験談

私たちリクパーキャリアがこれまでに転職をご支援した方の事例の中から、短期間で転職成功を実現した方のエピソードをご紹介します。

初回面談から1ヵ月半で、第一志望企業からの内定を獲得したAさんのケース

自動車メーカーでエンジニアとして勤務していたAさん(20代)は、キャリアアドバイザーとの初回面談からわずか1ヶ月半で、第一志望の企業から内定を獲得しました。

短期間で転職成功を実現した最大の理由は、転職活動を開始する前に「転職の軸」が明確に固まっていたことにあります。Aさんは私たちとの初回面談の時点で、ご自身の希望はもちろん、ご家族の意向も踏まえた上で「転職で何を実現したいか」「どんな条件を優先し、どこなら譲歩できるか」を完璧に整理されていました。

軸が定まっていることで志望動機やキャリアプランにも一貫性があり、活動開始後はその軸に沿った企業だけに応募し、選考が進む途中で迷いが生じたり、希望と異なる企業に時間を費やしたりすることが一切ない、効率的で理想的な転職活動だったと言えます。

面接対策も同様です。Aさんには既に明確な強みや考えがあったため、「どう伝えればより魅力的に映るか」という表現方法の調整に時間とパワーを集中させることができました。その結果、どの企業に対しても納得感の強いアピールができていました。

もし活動を始めてから「自分は何をしたいんだっけ…」と悩んでしまうと、その都度選考がストップしてしまいがちです。最悪の場合は、選考が進んだ後で「この企業は自分の志向と合わないかもしれない」とミスマッチに気づき、それまでにかけた時間と労力が無駄になる可能性もあります。

Aさんの事例は、転職活動を始める前の自己分析と情報整理こそが、成功への一番の近道であることを教えてくれています。

多忙な40代でもスピード内定を得られたBさんのケース

40代で専門商社に勤務されていたBさんの事例もご紹介します。

Bさんはご家庭の事情で九州へのUターン転職を目指しており、私たちとの初回面談から約1ヵ月半で、第一志望の企業から内定を得ることができました。短期間で転職が決まった背景には、2つのポイントがあります。

1つ目は、Bさんが現職の上司に退職の意向をあらかじめ相談していたことです。通常、在職中の転職活動では、面接のために有給休暇を取得する必要があり、日々の業務とのスケジュール調整に苦労される方がほとんどです。Bさんのように職場からの理解を得られていると、面接日程の調整が格段にしやすくなり、選考をスムーズに進めることができます。2つ目は、採用企業側の熱意が高かった点です。募集ポジションがもともと急募であったことに加え、Bさんのこれまでの経験が企業の求めるものと見事に合致していました。そのため、企業側も「ぜひ早く入社してほしい」という強い意欲を持っており、面接から条件交渉まで、驚くほどスピーディーに進みました。

転職活動期間を短縮する5つのコツ

転職活動を効率的に進め、期間を短縮して成功へと導くためには、以下の5つのポイントに注力することが重要です。これらのコツを押さえることで、活動が無駄なくスムーズになり、最短距離での転職成功が実現しやすくなります。

1.徹底した事前準備

転職活動の準備として、まず取り組むべきは自己分析を通じて「転職の軸」を定めることです。転職の理由や目的、希望条件を明確にし、これまでに培ってきたキャリアの棚卸しで自分の強みを整理しましょう。転職活動で大事にする軸を決めることで、企業選びや意思決定の際に迷いが生じにくくなり、各ステップはもちろん、活動全体の期間短縮にもつながります。

転職の軸は、「プライベート重視」「キャリアアップ重視」「エリア(勤務地)重視」など、3点ほどに絞って整理すると、方向性に一貫性が生まれ、判断にブレがなくなります。

同様に、応募書類(履歴書と職務経歴書)の準備も大切です。その作成にはテンプレートの活用がおすすめです。Web上ではさまざまなフォーマットが配布されており、ダウンロード後すぐに作成を始めることができますので、積極的に活用しましょう。テンプレートには、職務要約、職務経歴、PCスキル、資格、志望動機、転職理由など、必要な項目があらかじめ用意されているため、書式に悩む時間を省き、内容の充実に集中できます。

2.効率的な求人情報収集

転職活動を効率的に進めるためには、求人情報の収集方法を工夫することが重要です。その手段としては、転職エージェントと転職サイトの活用をおすすめします。

転職エージェントの利用では、一般には公開されていない「非公開求人」にアクセスできるのが大きなメリットです。企業の戦略的な採用や急募案件など、質の高い求人情報をいち早く得られる可能性が高く、キャリアに合った提案を受けることができます。

一方、転職サイトでは、業界・職種・勤務地などの条件を自由に設定して検索できるため、幅広い選択肢を確保できます。自分の希望に合った求人を比較しながら検討できるため、視野を広げるうえでも有効です。

また、転職エージェントや転職サイトから得られる複数の求人情報を、まとめて一定数チェックすることで、自分なりの「応募基準」が見えてくるというメリットもあります。たとえば、給与水準や仕事内容、福利厚生などを横並びで比較すれば、譲れない条件や妥協できるポイントが明確になり、応募先の選定がスムーズになるでしょう。

このように、求人情報を収集する段階から戦略的に動くことで、転職活動全体の質とスピードが大きく向上します。

<参考記事>

転職の仕方がわからない!転職活動の流れや支援サービスを紹介

3.応募管理の徹底

できる限り時間的なロスなく転職活動を進めるためには、応募管理の徹底が欠かせません。特に重要なのが、同時に応募する企業数のコントロールです。同時応募の目安としては、5~10社程度が適切とされています。

応募数が多すぎると、面接対策やスケジュール調整が追いつかず、1社ごとの準備が不十分になりがちです。結果として、志望度の高い企業への対応が甘くなり、選考結果に悪影響を及ぼす可能性があります。逆に、応募数が少なすぎると、選考が思うように進まなかった場合の選択肢が限られ、活動が長期化するリスクが出てきます。

うまくコントロールするためには、応募タイミングの調整や選考スケジュールの最適化が鍵となります。

複数の企業の選考を並行して進める場合は、面接日程が重ならないように事前に調整し、志望度や選考状況に応じて優先順位を明確にしておくことがポイントです。応募企業ごとに進捗を記録し、書類提出日や面接予定日を一覧で管理することで、抜け漏れや混乱を防ぎ、冷静かつ戦略的な転職活動に取り組めるようになります。

応募管理は、転職活動全体の質とスピードを左右する重要な要素です。

4.面接対策の効率化

面接対策を効率化することで、選考通過率の向上と活動期間の短縮につながります。

まずは、頻出質問への事前準備をしっかり整えておくことが重要です。

「自己紹介」「転職理由」「志望動機」「これまでの経験と成果」「今後のキャリアビジョン」など、よく聞かれる質問に対しては、自分の言葉で一貫性のある回答ができるよう、あらかじめ整理しておきましょう。

次に、企業・業界研究の徹底も重要です。応募先の事業内容、経営理念、社風、直近のニュースなどを把握しておくことで、面接のときの受け答えに説得力が増し、志望度の高さをアピールできます。企業の公式サイトや業界ニュース、口コミサイトなどを活用し、情報を幅広く収集しましょう。

限られた時間の中で最大限の成果を出すためにも、面接対策の事前準備・情報収集・スケジュール管理には効率化を強く意識して取り組みましょう。

<参考記事>

中途採用の面接対策|定番の質問や回答例・答え方のポイント

5.転職エージェントの戦略的活用

転職活動を効率的に進めるうえで、転職エージェントの活用は非常に効果的です。

まず、職務経歴書の添削や面接対策のアドバイスを受けることで、自分の強みや経験をより魅力的に伝えるための表現力が高まり、選考通過率の向上につながります。プロの視点からのフィードバックで、自己流では気づきにくい改善点を明確にできるのも大きなメリットです。

次に、転職エージェントは複数企業への応募書類の提出や面接日程の調整を一括で代行してくれるため、応募者自身が個別に対応する手間を省けます。このサポートはタイムロスの削減に直結し、在職中でも無駄なくスピーディーに転職活動を進めることができます。

さらに、条件交渉の代行も転職エージェントならではの強みです。年収や勤務地、ポジション、勤務開始日など、個人では言い出しにくい内容も、第三者として企業と交渉してくれるため、より良い条件での転職が実現しやすくなります。

このように、転職エージェントを戦略的に活用することで、準備・選考・交渉のすべての面で効率性が高まり、納得のいく転職成功に近づけるでしょう。

<参考記事>

転職エージェントに相談だけしても良い? | おすすめの利用方法を紹介

転職活動が長期化する原因と対策

転職活動が思うように進まず、長期化してしまうケースには共通する原因があります。ここでは、よくあるパターンとその対策について解説します。

転職活動が長期化する主な原因

■転職の軸が曖昧

転職の目的や希望条件が不明確なまま活動を始めると、企業選びや意思決定に迷いが生じ、選考途中で立ち止まることが増えます。

《対策》

自己分析を通じて「転職理由」「希望条件」「キャリアの強み」を整理し、転職の軸を明確にしましょう。

■応募書類の質が低い

履歴書や職務経歴書で自分の強みが十分に伝わらないと、書類選考で不利になります。

《対策》

テンプレートを活用し、企業ごとに内容を調整しましょう。実績は具体的な数字やエピソードで補強しすることが大切です。

■面接対策が不十分

頻出質問への準備不足や企業研究の浅さは、面接での説得力を欠く原因になります。

《対策》

模擬面接や自己PRの練習を行い、企業情報を事前にしっかり調べておきましょう。

■条件設定が高すぎる

希望条件が高すぎると、マッチする求人が限られ、応募の幅が狭くなります。

《対策》

譲れない条件と妥協できる条件を整理し、柔軟な姿勢を持つことが大切です。

■情報収集が不足している

業界や企業の動向を把握していないと、選考準備に時間がかかり、判断も曖昧になります。

《対策》

転職サイト、企業HP、口コミサイトなどを活用し、情報を幅広く収集しましょう。

<参考記事>

転職がうまくいかない本当の理由とは?年代別・状況別の対策を解説

定期的な見直しで長期化を防ぐ

転職活動の長期化を防ぐには、定期的な振り返りと軌道修正が欠かせません。最低でも月に1回は、自分の活動状況を見直す時間を設けましょう。

応募数、書類選考の通過率、面接結果、スケジュール管理などを振り返ることで、改善すべき点や次のアクションが明確になります。

また、長期戦になりがちな転職活動では、モチベーションの維持とメンタルケアも重要です。

思うように進まない時期が続くと、焦りや不安が募り、判断力が鈍ることもあります。そんなときは、無理に進めようとせず、一度立ち止まってリフレッシュすることも大切です。

信頼できる人に相談したり、気分転換を図ることで、前向きな気持ちを取り戻しましょう。

<参考記事>

転職相談は誰にすべき?失敗しない相談相手の選び方と注意点を解説

プロのサポートで効率的な転職を実現

転職活動の期間は、事前準備と戦略次第で大幅に短縮することが可能です。

特に、年代や状況に応じて、現実的な転職スケジュールを立てることが重要なポイントです。

そこで転職エージェントの活用は、成功確率とスピードを両立できる効果的な手段と言えます。

転職エージェントは、履歴書や職務経歴書の添削、面接対策のアドバイスを通じて選考通過率を高めるだけでなく、書類提出や面接日程の調整を代行してくれるため、時間的な負担を大きく軽減できます。さらに、業界や職種、地域に特化したエージェントを選ぶことで、より精度の高い求人紹介が受けられる点も魅力です。プロの力を借りることで、転職活動の質とスピードを最大化し、納得のいくキャリア選択につなげることができるでしょう。

九州・沖縄の転職エージェント「リクパーキャリア」には、エリアの転職市場を熟知したコンサルタントが在籍しています。 最適なキャリアプランのご提案から、レジュメ添削、面接対策といった充実のサポート体制で、あなたの転職活動を力強くバックアップします。

希望するキャリアの実現に向けて、信頼できる伴走者としてぜひご利用をご検討ください。

▼【転職活動の進め方】についてはこちらの記事もご参照ください▼

転職エージェントは複数登録すべき?メリット・注意点・活用法を解説

キャリアの考え方|キャリアプランの作り方と思いつかないときのヒント

▼九州エリアの求人はこちらから検索できます▼

九州の求人一覧

九州・沖縄エリアの

求人・転職相談なら

リクパーキャリア

九州・沖縄エリアの

地場企業求人多数九州を代表する大手企業の求人あり

職務経歴書や自己PRの書き方を

アドバイス

- 監修者

- 下﨑 和志 (しもざき かずし)

人材エージェント事業部 マネジャー【国家資格 キャリアコンサルタント】

リクルーティング・パートナーズ株式会社 人材エージェント事業部 マネジャー。事業会社人事を経て、結婚・第一子誕生を機に地元福岡へUターン転職。ハイキャリアから次世代リーダーまで幅広い層の転職を支援。【国家資格 キャリアコンサルタント】